Befreiungsversuch für die Skabiose

An Skabiosen geht man gerne stillschweigend vorbei. Oder gehörte das blauviolette Köpfchen am Wegrand vielleicht doch zu einer Witwenblume? Wer die Geduld aufbringt, um bis fünf zu zählen, kann zumindest diesen Zweifel leicht beseitigen, denn im Unterschied zu Vertretern der Gattung Knautia besitzen die fünf in Österreich heimischen Skabiosenarten nicht vier-, sondern fünfspaltige Kronröhren. Obwohl die ersten Bemühungen für eine botanische und damit auch ethnomedizinisch bedeutsame Trennung verschiedener Kardengewächse bis in die Renaissance zurückreichen, scheiterte die Entwirrung von Skabiosen und Witwenblumen auf weiter Strecke. Das Erbe besteht in zahlreichen nutzlosen und nicht nur für den Laien irreführenden Synonymen. Am Ende wurde selbst in Apotheken Acker-Witwenblumenkraut unglücklich als „Herba scabiosae“ über den Ladentisch gereicht. Damit erklärt sich die bis heute anhaltende Gleichbehandlung von Skabiosen und Witwenblumen in der alpenländischen Volksheilkunde und erschwert die zweifelsfreie Zuordnung von medizinischen Erfahrungswerten mit Gattungsvertretern. Wäre für die zarte Skabiose neben ihrer großen Schwester, der wehrhaften Karde, aber überhaupt noch ein Platz in der Phytotherapie?

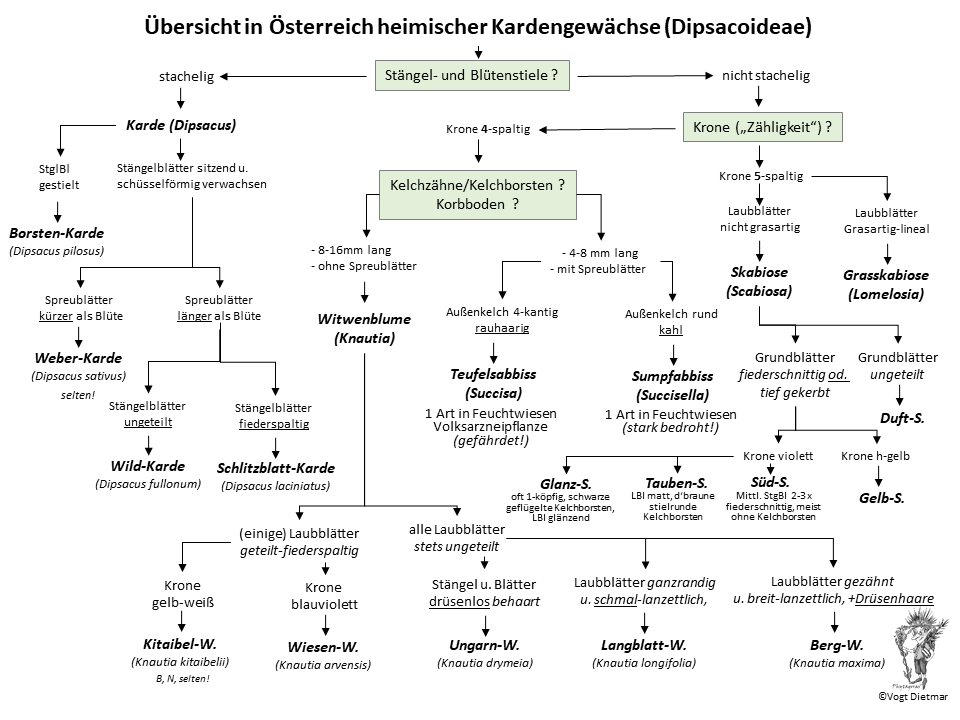

Der erfolgreiche Aufbau einer reproduzierbaren Erfahrungsheilkunde beginnt mit dem sicheren Erkennen der Pflanze. Wir starten deshalb mit attraktiven „Rüschen“ am Herbstkleid.

Rüschen am Herbstkleid

Lange bevor die Rüsche in der Renaissance zur Mode wurde, erfanden die Skabiosen das kunstvolle Falten von Blütenvorblättern zu einem gekrausten „Überrock“. Erst wenn das violette oder gelbe Sommerkleid fällt, kommt der für Skabiosen charakteristische Außenkelch mit einem häutigen Saum zur vollen Geltung. Während das Vorhandensein eines äußeren Kelches ein gemeinsames Merkmal in der Unterfamilie der Kardengewächse darstellt, gelang nur den Skabiosen (inkl. Grasskabiosen) der stilvolle Trick mit der aufgesetzten „Rüsche“. Dem naheverwandten Teufelsabbiss gelangen gerade einmal vier winzige Lappen und die Witwenblume blieb diesbezüglich nackt. Um im Herbst eine Skabiose sicher zu erkennen, bedarf es also nur eines „Gibt es Rüschen?“-Blickes!

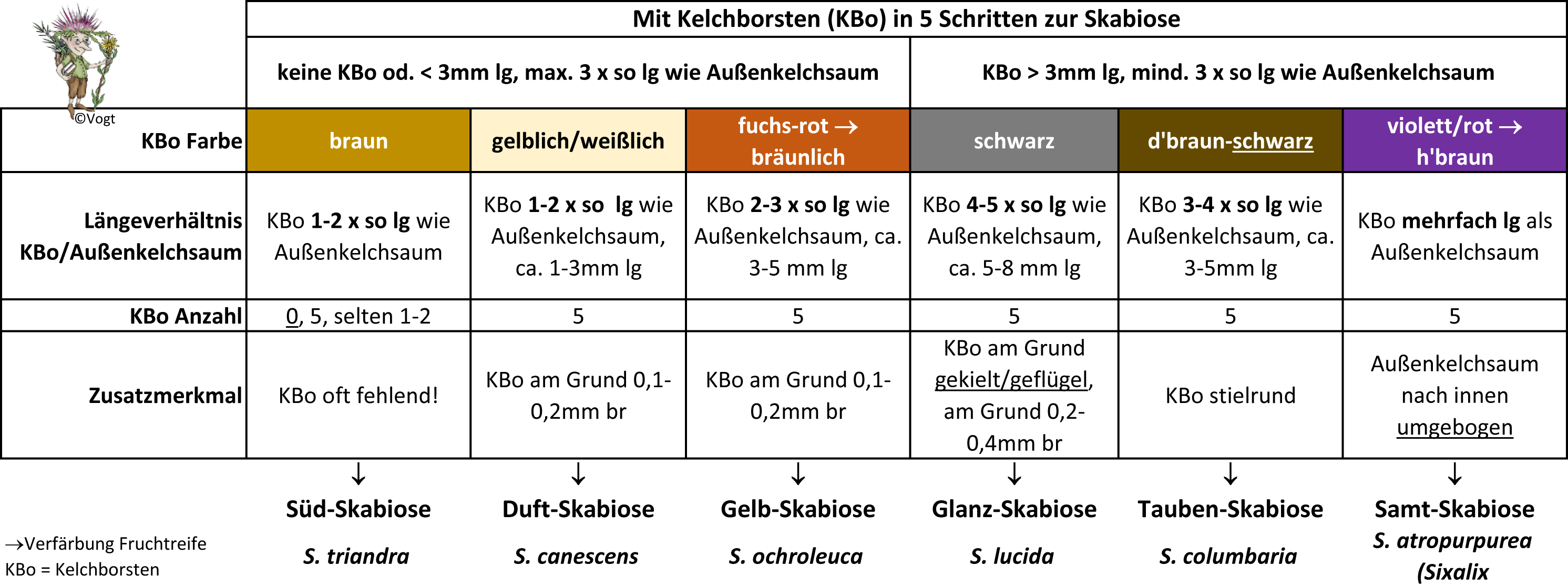

Hat man erst einmal die Rüschen vor Augen, fehlen nur noch fünf Fragen rund um die Kelchborsten, um die Skabiosenart meist ohne dem „Rest“ gut zu bestimmen.

Hält die Krätzenblume, was ihr Name verspricht?

Von sieben heimischen Gattungen in der Unterfamilie der Kardengewächse besitzt heute nur die namensgebende Karde (Dipsacus) selbst und mancherorts vielleicht noch der sagenumwobene Teufelsabbiss (Succisa) eine Bedeutung in der alpenländischen Volksheilkunde. Hätte man unserer Wild-Karde (Dipsacus fullonum) vor einiger Zeit nicht sehr großzügig die Wesenseigenschaften der Chinesischen Karde (Dipsacus asper) aus der TCM übertragen und im Falle von Lyme Borreliose dazu noch falsch verstanden, würde wahrscheinlich auch diese meist nur als Zierpflanze die Bauerngärten schmücken. Prompt die Skabiose, die als „Grindkraut“, „Krätzenkraut“, „Krätzenblume“ oder „Schurfkruid“ zur volksmedizinischen Anwendung bei Hauterkrankungen namentlich inspiriert, bleibt heute unbemerkt. Wie steht es eigentlich um die historische Evidenz für die Verwendung bei Dermatosen im und außerhalb des Alpenbogens?

Der Ursprung für die Anwendung von Skabiosen als ein Dermatikum liegt sehr wahrscheinlich in der arabisch-griechischen Medizin. Bereits im berühmten Circa instans, einem unter arabischen Einfluss entstandenen Lehrbuch der salernitanischen Heilpflanzenschule aus dem 12. Jahrhundert, findet man die äußere Anwendung des frischen Pflanzensaftes bei Hautleiden.

Zu den ältesten illustrierten Texten über die Verwendung von Skabiosen als Hautarznei zählt das „Kreutterbuch“ des bekannten Arztes und Botanikers Leonhard Fuchs aus dem 16. Jahrhundert, in welchem das „Apostemkraut“ (s.u.) als „sonderlich gut und nütz zu allerlei Grind“ für die äußere Anwendung empfohlen wird. Allerdings zeigt die Abbildung sehr wahrscheinlich eine Acker-Witwenblume. Auch Samuel Hahnemann setzt 250 Jahre später das „Apostemkraut“ mit einer „Ackerskabiose“ gleich und beschreibt diese mit „vierspaltigen Blumenkronen“, was botanisch nur für eine Witwenblume zutreffen kann. Von Anbeginn scheiterte die Trennung von Skabiosen und Witwenblumen offenbar am Zählen bis zur Fünf.

Hinter der „ablösenden Kraft“ können die gattungstypischen, bei innerer Einnahme reflexsekretorisch wirksamen und bei äußerer Verwendung oberflächenaktiven Triterpensaponine vermutet werden. Auch kann spekuliert werden, ob die vorhandenen Bitterstoffe aus der Gruppe der Iridoid- und Secoiridoidglykoside zur Wirkung beitrugen. Für den gut erforschten Bitterstoff Amarogentin ist beispielsweise eine spezifische Rezeptoraktivierung in der menschlichen Haut bekannt, welche die Entwicklung von „Oberhautzellen“ (Keratinozyten) und damit wahrscheinlich auch die Wundheilung fördert. Der für Enziangewächse typische „Sprachstoff“ zeigt zudem eine klinisch relevante Hemmung von multiresistenten Staphyloccocus aureus –Stämmen, einem bekannten Problemkeim in der Dermatologie. Auch eine Balancierung des Hautimmunsystems durch Einflussnahme auf bestimmte T-Lymphozyten und Signalwege, könnte der Skabiose auf verschiedenem Weg gelingen. So konnte für die in der Pflanzengattung in nennenswerten Konzentrationen und zudem in wasserlöslicher Form vorliegenden Oleanolsäure im Neurodermitis-Lebendmodell eine relevante Gleichgewichtsherstellung zwischen T-Helferzellen vom Typ 1 und 2 nachgewiesen werden, die bei atopischen Erkrankungen gestört ist. Auch das für Skabiosen charakteristische und in allen Pflanzenteilen vorkommende Loganin, einem Vertreter der Iridoidglykoside, zeigt eine Hemmung überschießender TH2-Immunreaktionen, die hautallergischen Prozessen oft zugrunde liegt.

Wie bei jeder Pflanze ergibt die Einzelstoffbetrachtung eine Vielzahl an pharmakologisch möglichen Wirkungen, welche aber nur durch historische oder klinische Erfahrung Bedeutung erlangt. Berücksichtigt man den gegenwärtigen Gebrauch der Tauben-Skabiose bei Furunkeln in der katalanischen Volksheilkunde, die äußere Teeanwendung von Samt-Skabiosenblüten gegen Akne auf der Iberischen Halbinsel oder die rezente Nutzung der Stern-Skabiose (S. stellata) bei Fersenrissen in der marokkanischen Bevölkerung, erstreckt sich die historische Zeitspanne für die Skabiose als Hautarznei über mindestens acht Jahrhunderte. Die beachtliche historische Evidenz wird allerdings durch geographisch begrenzte Tradition, fehlende Übernahme in klassische Rezeptursammlungen des 20. Jahrhunderts und Fehlen moderner Monographien erheblich vermindert.

Von der äußeren Anwendung der Skabiose sollte man sich aus heutiger Sicht nicht die namentlich versprochene Wirkung eines „Apostemenkrautes“, also einer gegen „Apostemen“ wie Abszessen, Geschwüren oder eitrigen Dermatosen gerichteten Arznei erwarten, die eine massive und zudem systemische Immunmodulation verlangt, sondern vielmehr einen breit entzündungshemmenden Effekt. Sind wir von dem Grindkraut nun enttäuscht?

"Nicht von außen, sondern von innen findet man den wirkungsvollen Weg zur Haut."

Betrachtet man die unterschiedlichen „Grindkräuter“, „Grindwurzeln“ und „Grindhölzer“ der mitteleuropäischen Erfahrungsheilkunde wie Erdrauch, Geißraute, Klette, Arznei-Ehrenpreis, Meisterwurz, Faulbaum oder auch unsere Skabiose, wird schnell deutlich, dass nicht die äußere, sondern vielmehr die innere Anwendung bei chronischen Hauterkrankungen bedeutungsvoll ist. Tatsächlich leiten diese Pflanzen zur vergessenen Gruppe der „Antidyskratika“, also Mitteln zur Wiederherstellung des „Säftegleichgewichtes“ über, bei denen es nicht, wie gerne von der modernen Medizin unterstellt wird, um eine volkstümlich naive Vorstellung von Blutreinigung, sondern um eine Neuorientierung des Zellstoffwechsels durch Änderung von Genregulation und Enzymaktivität geht. So beruht beispielsweise die antidyskratische Wirkung des Löwenzahns weniger auf der harntreibenden Wirkung, sondern auf der Manipulation genetischer „Lesegeräte“ für den Fett- und Kohlenhydratestoffwechsel in Leber-, Fett- und Muskelzellen mit Konsequenzen bis auf die Ebene der Haut. Nicht von außen, sondern von innen findet man den langfristig wirkungsvollen Weg zur Haut. Die klinisch bekannte Wirksamkeit des Löwenzahns bei Störungen in der Hautebene wie Sebostase, Furunkeln, Karbunkeln, Mastitis oder adjuvant bei Abszessen zeigt seine ausgeprägte „Dermatotropie“.

Auch die Skabiose lädt zum Weg von innen ein. Mit den bitteren „Enziantönen“, seifigen „Kardenklängen“ und einer Vielzahl an phenolischen Verbindungen mit Angriffspunkten im Immunsystem besitzt auch die Skabiose die prinzipiellen Voraussetzungen für ein „dermatotropes Antidyskratikum“, also einem Umstimmungsmittel für die Haut. Traditionelle Bitterstoffdrogen mit Secoiridoiden beschränken sich im Alpenraum auf geschützte Enziangewächse, den Fieberklee und den Olivenbaum, was die Skabiose interessant macht, wenn ein nicht ganz so „kaltes Wesen“ gewünscht wird.

Ein Grindkraut gegen Husten?

Hat man erst einmal Wesen und Prinzip einer Arznei verstanden, öffnen sich auch gänzlich neue Indikationen. Nach dem bekannten Arzt und Botaniker Jacobus Theodorus Tabernaemontanus wurde die „zerteilende und reinigende Kraft“ der Skabiose auch bei „kaltem Husten“ und Verschleimung beispielsweise in Kombination mit Süßholz, Huflattich, Ysop, Jujube und Feigen empfohlen. Die Anwendung der Tauben-Skabiose bei Atemwegsinfekten ist noch heute in Lesotho (S-Afrika) und auf der iberischen Halbinsel als Wurzel- und Krautdroge ethnomedizinisch verankert. Abgesehen von der aktuell überzogenen Risikoeinschätzung von Huflattichblättern als Quelle für lebertoxische Pyrrolizidinalkaloide ist die Rezeptur weitgehend unbedenklich, da hier Ysopkraut und nicht sein isoliertes Etherische Öl mit Pinocamphon genutzt wird. Man erkennt die Vereinigung von spasmolytischen (Süßholz), sekretolytischen (Süßholz, Skabiose, Ysop), schleimhautprotektiven (Süßholz, Huflattich) und nährenden Prinzipien (Jujube, Feige), wie sie beispielsweise bei erschöpfenden, chronischen Bronchitiden zum Einsatz kommen könnte. Die Skabiose erweitert die Kombination mit bitteren „Enziantönen“, deren immunmodulatorische und reflexsekretolytische Wirkung bei Bronchitiden und Sinusitiden vom Gelb-Enzian her klinisch bekannt sind.

Ein Grindkraut findet die Leber

Während die arabisch-griechische Medizin vor achthundert Jahren in den Skabiosen eine Hautarznei entdeckte, führt die mongolische und tibetanische Medizintradition ins Innere zur Leber. Die Asiaten erkannten in ihren Skabiosen, bei denen es sich heute botanisch um zahlreiche Synonyme für die „Japanskabiose“ (S. comosa) handelt, eine thermisch kühle und im Funktionskreis Leber „Hitze klärende“ Arznei. Mit dieser Verortung erschlossen sich nicht nur Erkrankungen der Leber selbst, sondern auch von ihr mitbestimmte periphere „Hitzestörungen“ wie z.B. Augenentzündungen, Kopfschmerz oder Fieber. Ähnliche Wesenseigenschaften und daher ähnliche Indikationen findet man beispielsweise bei Löwenzahn, Enzian, Braunelle oder Gardenie in der TCM, für die auch alle eine „Leberwirksamkeit“ wissenschaftlich belegt ist.

Aus pharmakologischer Sicht finden Skabiosen mit bitteren „Enziantönen“, Triterpenen und Flavonoiden den Weg zur Leber. Im Leberintoxikationsmodell mit Tetrachlorkohlenstoff, welches bereits für viele Arzneipflanzen wie Mariendistel, Gardenie oder verschiedenen Enzianarten zum in-vivo Nachweis ihrer leberschützenden Wirkung diente, zeigt das Vielstoffsystem der Japan-Skabiose deutliche entzündungshemmende, Transaminasen-senkende und antifibrotische Eigenschaften. Vielleicht trifft sich die arabisch-griechische und asiatische Medizin am Ende in der Leber, die zahlreiche Wege zu Kopf und Haut beschreitet.

Die Skabiose wird am Ende trotz Enzianbitterstoffen weder ein „zarter Enzian“, noch durch Karden-typische Seifenstoffe eine „schüchterne Karde“, sondern behält thermisch, geschmacklich, phytochemisch und auch historisch ihr ganz eigenes Köpfchen.

Man kann es niemanden verübeln, der keine Kronzipfel zählen mag und lebenslang bei „einer Knopfblume“ verharrt. Die alpenländische Volksheilkunde blieb deshalb aber stehen und hat einmal mehr eine potentielle und urheimische Arzneipflanzengattung verloren. Mit dem „Rüschenblick“ gelingt vielleicht eine erneute Annäherung an ein Grindkraut mit Enzian- und Kardenklang.

Einen rüschenreichen Herbst wünscht Phytagoras!