Das Meisterspiel des Beizichruts

Hätte Christoph Kolumbus seine Santa Maria gegen ein Paar Bergschuhe und einen Wurzelkrampen eingetauscht, so hätte er 1492 mit Leichtigkeit ein Land entdeckt, wo ein wilder „Pfeffer“ auch tatsächlich wächst. Den Fußmarsch nach Indien kann man einem genuesischen Seefahrer nicht zumuten, dafür rund 100 Seemeilen Wanderschaft zu den alpinen Hochstaudenfluren des Alpenhauptkammes. Dort hätte Kolumbus die berühmteste aller Scharfwurzen des Alpenraums, das beißend-scharf schmeckende „Beizichrut“ gefunden.

Am Berg, wo der Pfeffer wächst

Inmitten der großblättrigen Gesellschaft von Alpenampfer, Pestwurz und Alpendost hätte der Seemann nach einer bis 1 Meter hohen, weiß bis rosa blühenden und mit dreizähligen Fiederblättern ausgestatteten Hochstaude suchen müssen. Überall dort, wo der Boden oberhalb der Bergwaldstufe durch lange Schneebedeckung oder geringe Verdunstung gut wasserversorgt und zudem nährstoffreich ist, wie z.B. im Grünerlengebüsch, in schattigen Lägerfluren oder am Fuß von Lawinenbahnen, hätte er die „Bockawurza“ beinahe riechen können. Bereits das Zerreiben der Blätter mit rund 0,9% ätherischem Öl hätte Kolumbus das scharfe Aroma des Wurzelstockes verraten und verständlich gemacht, warum die gleich der Engelwurz bezeichnete „Brustwurz“ zur Zeit des Schwarzen Todes „wider der pestilenzischen Luft“ verwendet wurde.

Alpen-Weihrauch mit der Thomaswurz

Damit hätte der Seefahrer dem kastilischen Königshaus einen urheimischen „Alpen-Pfeffer“ präsentieren und einen Teil der Abmachung erfüllen können, denn die „Astrenze“ wurde im Alpenraum als scharfe Gewürz-, Heil- und Zauberpflanze genutzt. Ob es ihm allerdings geglückt wäre, seinem Gönner Ferdinand von Aragón den offensichtlichen Doldenblütler als ein echtes Pfeffergewächs zu verkaufen, bleibt fragwürdig. Auf der anderen Seite hätte Kolumbus seinem Finanzier damit zugleich einen „alpischen Weihrauch“ in die Hände gelegt, denn mit der „Thomaswurz“ wurden zur Zeit der Wintersonnenwende, nämlich von der Thomasnacht bis zum Dreikönigstag, Stall und Stube ausgeräuchert, um Schutz für sich und das Vieh zu erbitten.

Rund 50 Jahre nach der europäischen Entdeckung der pfefferlosen Neuen Welt berichtet der Arzt und Botaniker Leonhard Fuchs über eine Wurz der hohen Gebirge, die „hitziger und schärfer dann der Pfeffer ist“ und empfiehlt sie gegen eine Reihe von Erkrankungen, bei denen es nach Ansicht damaliger Zeit um die Auflösung überschüssiger und kalter Körpersäfte ankam. So sollte die „bis in den dritten Grad warm und trocken“ wirkende „Schwindwurzen“ gegen Erkältungshusten, Fieberinfekte, Vergiftungen, Wassersucht, Gelbsucht, Harnverhalten und sogar gegen Schwindsucht helfen.

Eine 40 Namen lange Wurz

Die Suche nach einer in den Alpen urheimischen, also echt alpischen Stammpflanze für eine ruhmreiche Wurzeldroge führt uns weder zur Echt-Engelwurz noch zum Gelb-Enzian, sondern zum „Beizichrut“. Beurteilt man die historische Bedeutung einer Heilpflanze an Hand der Anzahl ihrer volkstümlichen Namen und der Vielseitigkeit ihrer Anwendungen, so liegt mit dem Doldenblütler die historisch bedeutsamste Wurz des Alpenmenschen, ein „Meister unter den Wurzeln“, eben eine „Meisterwurz“ vor.

Viele volkstümliche Namen der Meisterwurz mit Hinweis auf Nutzung, Volksmythologie oder Ökologie der Pflanze sind heute in Vergessenheit geraten. So führt uns beispielsweise die „Grindwurzel“ zur volkstümlichen Verwendung als Dermatikum bei Hautleiden, die „Negenkracht“ zu einer antimagischen Pflanze mit neun erhofften Kräften („Neunkraft“) und die „Krumputzwurzel“ wahrscheinlich zu Analogien mit der Legeföhre: Beide Pflanzen „harzen“ bei Verletzung, wenn gleich es sich bei der Meisterwurz um gelb-weißlich gefärbte Pflanzengummen mit Heteropolysacchariden und weniger um Diterpen handelt. Auch der wissenschaftliche Gattungsname „Peucedanum“ stammt ja nach Ansicht mancher Etymologen von der Pechfichte („peuke“) wegen dem Austritt aromatischer Pflanzenexsudaten ab. Die „Krumputzwurzel“ könnte natürlich ebenfalls auf den krummen Wuchs des Wurzelstockes mit typischer Seitenrhizombildung Bezug nehmen.

Zum Glück brauchen sich die Wissenschaftler heute nicht alle rund vierzig Trivialnamen zu merken und aus der „Haarstrenze“ wurde am Ende nur ein „Haarstrang“ mit dem wissenschaftlichen Namen Peucedanum ostruthium. Die Bauerndoktoren haben die Bedeutung dieser griechisch-altokzitanischen Namensgebung schon immer verstanden und verfütterten das „Bitter schmeckende Glück“ gegen das „keichen der pferdt“ oder zum „gut buttern der Milch“.

Teil 2: Wege zu einem Fiebermittel

Rochade mit dem Heiligen Geist

Von der Renaissance bis in die Neuzeit hat die erst spät in die Heilpflanzenkunde Mittel- und Südeuropas eingeführte Arznei-Engelwurz (Angelica archangelica) unsere Meisterwurz in vielen Indikationsgebieten langsam verdrängt. Hier zeigt sich der einstige Einfluss christlicher Symbolik auf die Heilpflanzenkunde, welchen die Angelika als des „Hailigen Gaistes Wurtz“ genoss, nach dem das christliche Mönchstum den ursprünglich im keltischen Kulturkreis verankerten Doldenblütler im 14. Jhd. für sich entdeckte. Doch nicht nur die klösterliche Lobby für die repräsentative „Dreifaltigkeitsblume“, sondern auch ihr gefällig aromatischer Geschmack dürften zusammen mit Fragen zu Anbau und Verfügbarkeit die Meisterwurz ins Abseits gedrängt haben. Trotz der Lobeshymnen in praktisch allen berühmten Kräuterbüchern von Paracelsus (16. Jhd.) bis Hufeland (18. Jhd.) blieb der effektive Wirkungsraum der Meisterwurz im Wesentlichen auf ihr natürliches, alpisch-pyrenäisches Verbreitungsareal beschränkt.

Am Ende wurde der einst angesehenste Doldenblütler der Alpen von keiner modernen Arzneipflanzenkommission monographiert, obwohl seine Wurzelstockdroge (Imperatoriae rhizoma) noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts vom bekannten Pharmakologen Hugo Schulz als „Remedium divinum“, demnach als Goldene Arznei gelobt wurde. Hatte er Recht?

Absturz des Engels

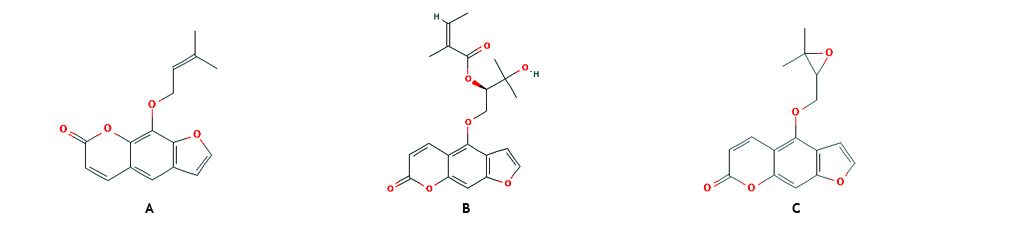

In der Zwischenzeit hat die Europäische Arzneimittelagentur den nun 600 Jahre andauernden Flug des „Engels“ samt seiner Wurz vorsichtshalber beendet und 2007 in einem sogenannten „Risk Report“ die potentiell genotoxische Wirkung zweier Furocumarine hervorgehoben. Als Beurteilungsgrundlage dienten weit von traditioneller Verwendung und physiologischer Realität des Menschen entfernt liegende Einzelstoffexperimente mit isoliertem Bergapten und Xanthotoxin an Tieren sowie die Langzeitanwendung in Photochemotherapien bei Psoriasis. Mit dem nun geforderten Sicherheitsnachweis für Angelika-Zubereitungen, die eine Tagesdosis von mehr als 15 Mikrogramm Furocumarine vorsehen, hat man dem Engel beide Flügel gebrochen. Orientiert man sich beispielsweise an der einst von der Kommission E empfohlenen Tagesdosis von 4,5g Droge bzw. äquivalenten Darreichungen, dürfte die Konzentration an Furocumarinen rein rechnerisch 0,0003% nicht überschreiten. In alkoholischen Extrakten liegt diese aber in der Größenordnung von einem 1%! Ebenso müssen wir daran denken, dass der Cumaringehalt der Pflanze bei Pilzinfektionen um das 200-fache ansteigen kann. Gehört die Engelwurz in Zukunft also nur mehr der Homöopathie?

Aus rein theoretischen, nämlich strukturchemischen und rückschlusspharmakologischen Überlegungen könnten auch einige „Töne“ im Vielklang der Meisterwurz (z.B. Imperatorin, Ostruthol, Oxypeucedanin) ein kanzerogenes und genotoxisches Potential besitzen. Ein solches wurde aber bisher in keinem einzigen Fall evident und ist bei traditioneller Dosierung und Verabreichung von Gesamtextrakten auch wenig wahrscheinlich. Was wird von unserer Erfahrungsheilkunde in Zukunft übrig bleiben, wenn wir Heilpflanzen alleine auf der Basis von Modellierung, unphysiologischen Einzelstoffexperimenten und Verdachtsmomenten aus der Veterinärmedizin bewerten, weil wir uns eine tatsächlich am Menschen orientierte Forschung nicht leisten wollen?

Der kühle Atem bitterer Pflanzen

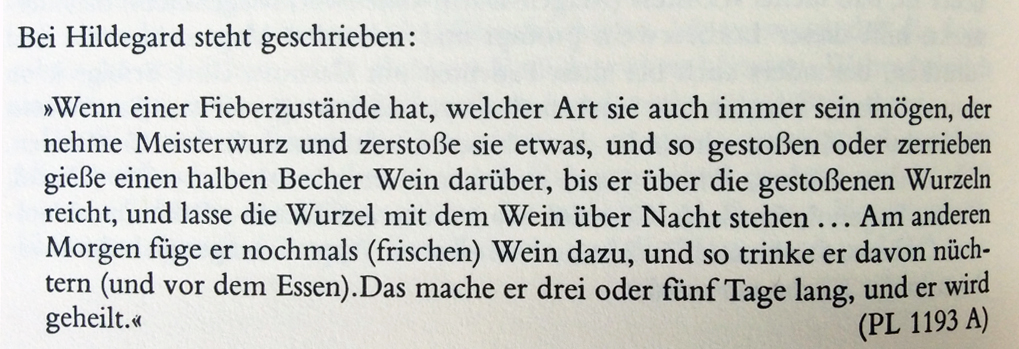

Im breiten Spektrum historisch-traditioneller Anwendungsgebiete der Meisterwurz entdecken wir abseits der naheliegenden Nutzung der scharf-bitteren Droge als Karminativum eine interessante, uns vielleicht zum eigentümlichen Wesen der Pflanze hinführende Konstante: Die Verwendung als Fiebermittel. Schon Hildegard von Bingen (12. Jhd.) prophezeit in ihrer Physica eindrucksvoll das Vorliegen eines universalen Fiebermittels und „ein Quintlein Meisterwurzpulver in warmen Wein“ soll auch nach Ansicht des berühmten Arztes und Botanikers Jacobus Tabernaemontanus (16. Jhd.) „wider dem viertäglich Feber“ helfen. Ähnliches berichten auch Hieronymus Bock, Pietro Mattioli oder Adam Lonitzer zu etwa derselben Zeit. Rund 250 Jahre später taucht die Meisterwurz als heilkräftige Arznei in den rückblickenden „Beobachtungen über das epidemisch ansteckende Fieber im Rheingau“ des Arztes Hartmann Thilenius auf, obwohl er in einer zu Beginn der Typhus-Epidemie verfassten Verhaltensanweisung für die Bevölkerung wenig medikamentöse Hilfe in Aussicht stellte. Verbirgt sich in der Meisterwurz am Ende tatsächlich ein antipyretisches Prinzip?

Nun fällt auf, dass weltweit die Mehrheit aller ethnopharmakologischer „Fiebermittel“ aus Bitterstoffpflanzen gewonnen wird. So zählen beispielweise Chirettakraut (Tibet), Chinarindenbaum (S-Amerika), Berberitzen-Arten (Asien), Bitterklee (Aleuten, Russland), Enzian-Arten (Eurasien), Surinam-Bitterholz (S-Amerika), Kanada-Gelbwurz (N-Amerika), Kolombopflanze (Ostafrika), Bitterblattbaum (W-Afrika), Teufelsbaum (Australien), Wegwarte (Ägypten) oder Tausendgüldenkraut (Europa) nicht nur zu den klassischen Amara, sondern auch zu traditionellen Antipyretika in verschiedenen Kulturkreisen bzw. geographischen Regionen. Ist das alles nur ein Zufall oder führte hier vielleicht die bittere Geschmacksqualität stereotyp zur ethnopharmakologischen Indikation? Aus der Sichtweise des Ayurveda ist das nicht erstaunlich, denn im Bitteren erkennt er ein reduzierendes, Hitze ableitendes, kühlend-trocknendes Prinzip.

Bittere Töne zwischen Pflanze und Mensch

Wie kann aber die strukturchemisch vollkommen inhomogene Gruppe der pflanzlichen Bitterstoffe stets zur selben Wirkung im Körper des Menschen führen? So nutzten beispielsweise die alten Ägypter die bitteren Sesquiterpenlactone der Wegwarte ebenso gegen Fiebererkrankungen wie die Aleuten-Indianern die vollkommen anders gebauten bitteren Sekoiridoidglykoside des Bitterklees oder die Rama-Indios die bitteren Quassinoide des Bitterholzes verwendeten. Auf der Ebene der Biochemie erscheint das zunächst gänzlich unmöglich, denn für jede molekulare „Nachricht“ bedarf es eines spezifischen molekularen „Entschlüsselungssystems“ auf der Empfängerseite. Am Ende müssen wir von einem Antipyretikum ja eine wahrnehmbare Einflussnahme auf immunologische Vorgänge verlangen, aber wo besitzen die bitteren Fiebermittel einen gemeinsamen Nenner?

Im Licht der gemeinsamen Evolution von Pflanze und Tier entdecken wir die denkbar einfache und im Hintergrund doch so komplexe Antwort. In allen Fällen enthält die je nach Sekundärstoffwechsel der Pflanze ganz unterschiedlich verpackte „Nachricht“ immer dieselbe „Botschaft“: „Friss mich nicht, denn ich bin giftig!“ Keine andere Naturstoffgruppe transportiert diese Information dermaßen schnell, transparent und in hohem Maße „ehrlich“, denn die Pflanze blufft diesbezüglich nicht. Entweder wirken die Bitterstoffe in höherer Dosis eigenständig toxisch oder im Hintergrund verbergen sich weitere Toxine aus sensorisch nicht so schnell „deschiffrierbaren“ Verbindungsklassen. Die gut funktionierende Verständigung zwischen Pflanze und Tier liegt also in beidseitigem Interesse. Die Feststellung darüber, dass der erste gemeinsame Nenner von Bitterstoffen im bitteren Geschmack liegt, scheint auf den ersten Blick trivial zu sein.

Das Phänomen besteht aber darin, dass sich im Zuge der Koevolution auf der Seite der Primaten ein mit nur 50 Bitterstoffrezeptoren auskommendes „Entschlüsselungssystem“ für einige zehntausend bitteren „Verschlüsselungsvarianten“ der Pflanzen etabliert hat! Wie das „Erkennen“ mit so wenigen Rezeptoren gelingen kann, bleibt trotz ihrer molekulargenetischen Aufklärung weiterhin ein Wunder. Im Laufe der Evolution hat der tierische Organismus aber nicht nur adäquate Verhaltensweisen auf die universelle „Botschaft“ der Pflanze, sondern auch entsprechende immunologische Reaktionen entwickelt, die zu einer erhöhten „Abwehrbereitschaft“ führen. Abseits der gut verstandenen, durch drei Hirnnerven reflektorisch vermittelten Anregung unserer Verdauungsdrüsen, muss in der Beeinflussung des unspezifischen Immunsystems der gemeinsame „Drehpunkt“ von Bitterstoffen liegen. Wenn beispielsweise mit Malaria infizierte Schimpansen bittere Blätter des Mjonso-Baumes oder von Mahagoni-Arten fressen, die sie sonst vermeiden, macht sich der kluge Affe nicht nur die immunmodulierende, sondern auch die zytotoxische Wirkung der Bitterstoffe gegen Plasmodien zu Nutze. Der moderne Mensch greift im Fieberfall oft nur zu einem fiebersenkenden Monopräparat.

Der Ayurveda hat die einheitliche Botschaft des bitteren Geschmackes jedenfalls humoralpathologisch sinnvoll und anschaulich in sein Konzept übersetzt und sich damit wahrscheinlich die einzig universell gültige Signatur im Pflanzenreich zu Nutze gemacht: Bitter gegen Pitta-Zustände. Hingegen hat die Traditionell Europäische Medizin die Bedeutung der Amara nur zum Teil verstanden, denn viele ihrer Bittertonika sind vielmehr „Abbaumittel“ als „Aufbaumittel“ und sollten nur so lange zum Einsatz kommen, wie eine Anregung der unspezifischen Immunantwort auch Sinn macht. Plötzlich erscheint die Anwendungsempfehlung von nur drei bzw. fünf Tagen für die Meisterwurz in Hildegards Physica mehr als nur eine Metapher, sondern vielmehr „ayurvedisch“. Eine Kurzeitanwendung zu Infektbeginn könnte auch die Europäische Arzneimittelagentur mit ihrer überzogenen Risikobewertung gegenüber furocumarinhaltigen Drogen zufrieden stellen.

Dürfen wir nun die Meisterwurz schon alleine Grund ihres bitteren Geschmackes zu den pflanzlichen Antipyretika stellen? Trotz historischen, evolutionsbiologischen und humoralpathologischen Hinweisen suchen wir weiter.

Schach mit dem Altmeister

Für unsere Meisterwurz wurde vor rund 15 Jahren mittels Antibiogrammen eine wachstumshemmende Wirkung auf eine Auswahl von Mycoplasmen, zu denen auch der Tuberkulose-Erreger gehört, nachgewiesen. Haben wir mit eindimensionalen ex vivo Experimenten ein für den Körper relevantes antibiotisches Prinzip entdeckt? Natürlich noch nicht. Im Screening nach „antiinfektiösen Prinzipien“ von Pflanzen versteift man sich nach wie auf die Antibiose, anstatt sich mit möglichen Drehpunkten im Immunsystem zu befassen. Hier könnte die eigentliche Tugend des „alten Meisters“ verborgen liegen.

Gegen Ende des letzten Jahrhunderts konnte für den Gesamtextrakt des Meisterwurzrhizoms erstmals eine antipyretische Wirkung tierexperimentell bestätigt werden. Läge uns aber nur die Unterdrückung von Fieber im Sinn, könnte man wesentlich zuverlässiger ein Paracetamol-Präparat einnehmen und würde sich obendrein den bitteren Geschmack ersparen. Welche Gründe abseits von Nebenwirkungsarmut könnten uns im 21. Jahrhundert noch dazu veranlassen auf Antipyretika der Naturheilkunde zurückzugreifen, denen man im Regelfall kein eindeutiges pharmakologisches Profil, keinen raschen Wirkungseintritt und keine, an der Erniedrigung der Körpertemperatur gemessen hohe Effizienz zuschreiben kann? Doch gerade hinter diesen Kritikpunkten liegt die Stärke pflanzlicher „Fiebermittel“, die nicht auf nur einen, sondern auf mehrere (immunologische) Vorgänge im Körper einwirken können, die nicht nur in eine, sondern in verschiedene Richtungen lenken können und die natürliche Reaktionen nicht rasch und stark, sondern langsam und moderat beeinflussen.

Vereinfacht man die bisher erforschte Einflussnahme der Meisterwurz auf das Immunsystem mit einem Schachspiel und betrachtet einzelne Komponenten der unspezifischen Immunantwort als Schachfiguren, ergibt sich eine komplexe Spielstrategie: Ein Pferd mit dem Namen „Interleukin 8“ hüpft angriffslustig nach vorne, worauf einige Bauern mutig nachfolgen. Nun wird ein Läufer mit dem Namen „Interleukin 5“ zurückgezogen und blockiert das Ausrücken einer anderen Gruppe von Bauern. Woanders schiebt sich ein Turm mit der Bezeichnung „Interleukin 6“ nach vorne und opfert dabei eigene Bauern. In dem Wirbel ziehen sich Dame („5-Lipoxygenase“) und König („Cyclooxygenase“) samt dem zweiten Pferd („Tumornekrosefaktor Alpha“) zurück und versammeln den Rest der Bauern um sich.

Hinter der möglichen Einleitung inflammatorischer und entzündungshemmender Reaktionen unter Miteinbezug vieler Komponenten des Immunsystems erkennen wir die Multi-Target-Wirkung des für die Meisterwurz typischen Vielstoffsystems. Von einem intelligenten, um Regulation bemühten „Fiebermittel“ darf man sich auch nichts anderes erhoffen.

Wir müssen nur noch lernen mit dem „Meisterstück“ der Immunmodulation richtig umzugehen.

Bitter-scharfe Begegnungen wünscht Euer Phytagoras!