Wohl und Wehe mit dem Bergwohlverlei

Die Zeiten, in denen man Arnika in Schutzritualen gegen den unheilbringenden „Bilwisschnitter“ verwendet hat, sind längst vorüber. Der Alpenmensch hat heute keinen Bedarf an antimagischen Zauberpflanzen. Weder Bäuerin noch Bauer glauben länger an den schwarzen Korndämon, der mit sichelförmigen Händen ganze Ernten vernichtet, oder an das abwehrende Wolfswesen in der Arnika, seit Pestizide, technisches Gerät und Unwetterversicherungen Schutz versprechen. Welches Wohl kann das „Bergwohlverleih“ der Altvorderen im 21. Jahrhundert noch verleihen?

Die Tage als traditionelles Mittel gegen Schwächezustände des Herzens sind für die einstige „Kraftrose“ ebenfalls gezählt, nachdem schwere Vergiftungsfälle bekannt wurden. Aus Sorge vor möglichen allergischen Hautreaktionen auf Grund des Inhaltstoffes „Helenalin“, einem für mitteleuropäische Arnika-Populationen typischem Ökomon aus der Gruppe der Sesquiterpenlactone, wechselten einige pharmazeutische Unternehmen bereits zu Arnika-Sippen aus Spanien, die einer anderen chemischen Rasse angehören. In Österreich geht die Vorsicht jedenfalls so weit, so dass beide bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) als traditionelle Arzneimittel gemeldeten Zubereitungen nicht vor dem 18. Lebensjahr empfohlen werden.

Im jüngsten Prüfungsbericht des Ausschusses für pflanzliche Arzneimittel (HMPC) über Arnikablüten wurden mindestens sechs klinische Studien angeführt, in denen Zubereitungen im beanspruchten Indikationsgebiet keinen signifikanten Vorteil gegenüber Placebo zeigten, weshalb der Anwendungsstatus „well established use“ verwehrt blieb.

Was bleibt also von der einst als „Engelkraut“, „Stichwurzel“, „Fallkraut“, „Wundkraut“ oder „Kraftrose“ hochgerühmten Arnika noch übrig? Haben wir das goldene Kind des Gebirges jahrhundertelang einfach nur überschätzt?

Mit Sicherheit nicht! Wir haben uns nur etwas verlaufen.

Im Sammeltopf der Wundheilpflanzen

Viele sehen in unserer Arnika eine „Wundheilpflanze“ nach Art der Ringelblume und liegen damit falsch. Schon der homöopathische Arzt Emil Schlegel leitete alleine auf Grund der äußeren Gestalt deutliche Wesensunterschiede zwischen den beiden Korbblütlern mit erheblichen Konsequenzen für die Anwendung ab. Abseits einer antiödematösen, antibakteriellen und fungistatischen Wirkung haben die Pflanzen tatsächlich wenig gemeinsam, auch wenn in der Fachliteratur für beide natürlich auch entzündungshemmende und wundheilungsfördernde Eigenschaften angeführt werden.

Können wir aus der übereinstimmenden Auflistung pharmakologischer Eigenschaften von Pflanzen nicht gleichwertige oder zumindest ähnlich wirksame Arzneien ableiten? Ohne Kenntnis der zu Grunde liegenden Wirkmechanismen oder zumindest dem vergleichenden Studium der Wirkungsfolgen leider nicht. Im Beispiel von Arnika und Ringelblume liegen die entzündungshemmenden und wundheilungsfördernden Eigenschaften auf sehr unterschiedlichen Ebenen.

Noch heute besteht bei vielen Laien der Irrtum, dass unsere Arnika ein geeignetes Antiseptikum bei akuten offenen Wunden sei und staunen nicht selten über eine gestörte Wundheilung bis hin zu ödematösen Dermatitiden. Dieselben Wirkstoffe, die im Falle stumpfer Verletzungen (mit intakter Barriere der Oberhaut) eine verlässlich antiödematöse und vielschichtig entzündungshemmende Tiefenwirkung vermitteln, führen besonders bei offenen Wunden zu unerwünschten immunologischen Reaktionen. Durch die geschädigte Epidermis kommt es zu einer übermäßigen Bindung von Helenalinen an körpereigene Proteine, die in Folge ihrer räumlichen Änderung von dendritischen Zellen als Antigene erkannt werden und inflammatorische Prozesse einleiten.

Ganz anders verhält es sich mit der Ringelblume. Ein aus ihren Blüten ohne Kelchblätter bereiteter Tee kann beispielsweise zur Reinigung verschmutzter Wunden gute Dienste leisten kann. Das bei ihr zur Geltung kommende Vielstoffsystem ist der Arnika hinsichtlich Kollagenreifung, Bindegewebsneubildung und Epithelialisierung grundsätzlich überlegen. Deshalb ist die Ringelblume nicht automatisch die „bessere“ Wundheilpflanze! Ebenso wenig wie es die Einheitswunde gibt, kann es auch keine „Einheitswund(er)pflanze“ geben und während die Ringelblume mehr an der Oberfläche ihr Werk vollbringt, dringt die Arnika in die Tiefe.

Noch trägt der Alpenmensch Grund seiner Kulturgeschichte das Bild der Arnika als mächtige Wundheilheilpflanze tief in sich, doch weiß er oft nicht mehr so recht, wie er sie richtig anzuwenden hat. Wir sollten uns heute vor allem aber fragen, welche Wesenseigenschaften der Pflanze inne wohnen, um bei stumpfen Verletzungen so hervorragende Dienste zu leisten und ob sich aus diesen verborgenen Kräften nicht auch ein weiteres bedeutsames, im Bindegewebe liegendes Anwendungsgebiet erschließen lässt?

Weitblick der Indianer

Heute verbindet jeder heilpflanzenkundige Arzt Arnika mit stumpfen Verletzungen, oberflächlichen Venenentzündungen, Haarbalgentzündungen, Folgen von Insektenstichen sowie mit Haut- u. Schleimhautentzündungen, wofür die Blüten (Arnicae flos) von der ehemaligen Kommission E im Jahre 1984 auch positiv monographiert wurden. Ein auch vom Dachverband nationaler europäischer Gesellschaften für Phytotherapie (ESCOP) anerkanntes, in der ärztlichen Praxis allerdings zu Unrecht grob vernachlässigtes Indikationsgebiet fehlt in dieser Aufzählung allerdings.

Genau dieses Anwendungsgebiet führt uns aber zum speziellen Wesen der Arnika, denn während sich für alle oben angeführten Beschwerden eine Reihe von Ersatzpflanzen mit vergleichbarer Wirkung finden lassen, offenbart die Pflanze dort ihre erstaunlich immunsuppressiven Eigenschaften.

Aus diesem Grund haben die in den Hochebenen Britisch Kolumbiens beheimateten Thompson-Indianer der Arnika wohl einen festen Platz in ihrer Naturmedizin eingeräumt: Sie nutzen einen Frischpflanzenbrei der mit unserer heimischen Arnika auch phytochemisch verwandten „Herzblatt-Arnika“ (Arnica cordifolia) als Analgetikum bei rheumatischen Beschwerden.

Gebirgspflanze sucht Tiefe

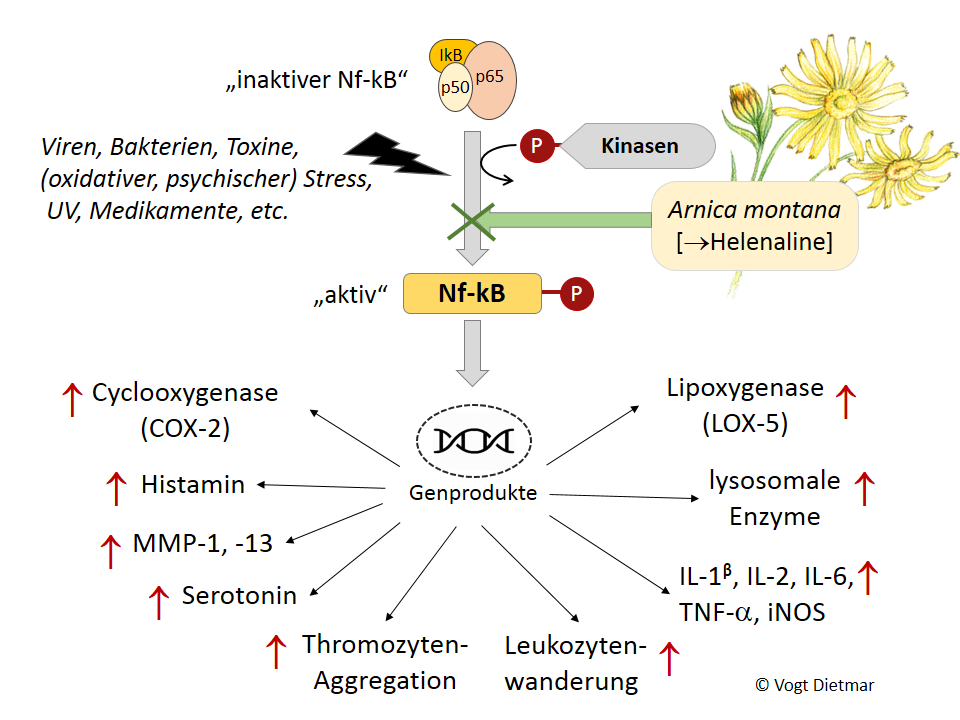

Im Jahr 2000, am 3. internationalen Kongress für Phytomedizin in München, wurde erstmals bekannt wie „tief“ Arnika (Arnica montana) unser Immunsystem beeinflussen kann. Bis dahin erklärte man die antiphlogistische und schmerzlindernde Wirkung von Arnikablüten alleine durch Hemmung verhältnismäßig „oberflächlicher“ Prozesse im Entzündungsgeschehen, an denen beispielsweise auch die Gruppe der bekannten Nicht-steroidalen-Antirheumatika (NSAR) ansetzen. Niemand hätte gedacht, dass Arnika eine „Etage“ tiefer, nämlich auf der Ebene der Gensteuerung für entzündungsfördernde Genprodukte angreift, wie auch ein zwei Jahre später in der Fachzeitschrift Planta publizierter Beitrag offenlegt. Mit der Blockade zweier sogenannter Transkriptionsfaktoren mit den Kurzbezeichnungen NF-kB und NF-AT, die man sich vereinfacht als Einschalter zum Starten eines Kopiervorganges vorstellen kann, besitzt Arnika eine mit Kortikoiden (z.B. Kortisol) vergleichbare Wirkung mit multipler Abschwächung von Entzündungskaskaden. Im Unterschied zu NSAR besitzt unser „Bergwohlverleih“ also eine deutlich tiefere als auch breitere immunsuppressive Wirkung ohne die bekannten Nebenwirkungen (Hautatrophien, Kollagenbildungsstörungen, etc.) von kutan aufgebrachten Kortikoiden auszulösen. Es wäre aber naiv anzunehmen, dass eine so tiefgreifende Pflanze vollkommen nebenwirkungsfrei wäre.

„Wolfskraft“ für den Bewegungsapparat

So belegt eine klinische Studie mit schmerzhaften Handarthrosen für einen alkoholischen Arnikaextrakt in halbfester Form die gleiche Wirksamkeit wie die Behandlung mit einem 5-prozentigen Ibuprofen-Gel. Auch für Osteoarthritis des Kniegelenkes konnten Arnikablüten ihre Überlegenheit gegenüber Placebo und ihre Gleichwertigkeit mit gängiger Diclofenac-Medikation nach 3 Wochen beweisen. Für die Mehrheit an klinischen Studien mit nicht-signifikantem Wirkungsnachweis sind kurze Beobachtungszeit (< 3 Wochen), geringe Probandenzahl, relative Unterdosierung, geringer Wirkstoffgehalt in Zubereitungen (DEV < 1:10) oder schlechtes Studiendesign (Art der Auswertung, Wahl der Biomarker) verantwortlich. Obwohl die topische Anwendung reiner Arnikatinkturen gegenüber halbfesten Zubereitungen hinsichtlich der Bioverfügbarkeit nachweislich im Nachteil ist, zeigte eine 6-wöchige placebokontrollierte Behandlung mit Arnikatinktur (50 Vol.%, DEV=1:5) bei Kniegelenksarthrose eine signifikante Reduktion von Schmerzen und Gelenkssteifigkeit.

Dennoch scheint es vielen Rheumatologen und Orthopäden an wissenschaftlichen Erkenntnissen zum sinnvollen Einsatz von Arnika in der Begleittherapie zu fehlen und man darf überspitzt fragen, ob Leidtragende in Büchern zur Indianermedizin blättern müssen?

Mögliche Hautreaktionen begründen jedenfalls keine Kontraindikation, wenn in klinischen Studien bei ca. 5-7% der Teilnehmer nach 3 bis 6 Wochen Applikation unüblich hochdosierter Arnikazubereitungen Hautrötungen, Hautrockenheit oder Juckreiz auftreten und wenn man diese mit Nebenwirkungen systemischer Antirheumatika oder anderer Topika vergleicht. Selbst im Abschlussbericht der HMPC muss eingestanden werden, dass angesichts der weit verbreiteten Verwendung und der Studienlage zu unerwünschten Hautreaktionen das Auftreten von Kontaktallergien „relativ gering“ ist.

Gesalbte Arnika

In Fachkreisen werden topische Anwendungen bei rheumatische Beschwerden nicht selten belächelt und als wenig nachhaltig abgewertet. Allerdings konnte für Arnika gezeigt werden, dass wirksamkeitsbestimmende Helenaline ausreichend in die Hornhaut penetrieren und in tiefere Hautschichten permeieren, wo sie bereits in mikromolaren Konzentrationen Entzündungskaskaden durchbrechen können. Dabei besitzen halbfeste Zubereitungen auf Ölbasis (z.B. Salben) einen deutlichen Vorteil gegenüber Gelen hinsichtlich der längerfristigen, kumulativen Bioverfügbarkeit, wie eine junge Forschungsarbeit eindrucksvoll belegt. Lipophile Salbenbestandteile (Fettsäuren, Pospholipide etc.) begünstigen einerseits nicht nur die epidermale Depotbildung, sondern wirken durch Löslichkeitsvermittlung auch gleichzeitig als „Enhancer“. Durch ihren Okklusionseffekt („Abdichtung“) mit Erhöhung der Wasserdampfbarriere führen Salben paradoxerweise zu einer Steigerung der Permeation: Das nun in der Epidermis vermehrt zur Verfügung stehende Wasser führt an polaren Hautbestandteilen zur Ausbildung von Hydrathüllen, wodurch sich ein „Auflockerungseffekt“ und letztlich ein verbesserter Durchgang von Wirkstoffen ergibt. Die gute alte Salbe hat demnach noch nicht ausgedient.

Zwei Seelen in der Brust

Arnika zählt zu den Musterfällen von Heilpflanzen mit diametralem Doppelwesen: Die heilsame Wirkung ist bei ihr unumgänglich mit einem toxischen Prinzip verbunden, welches in der allopathischer Therapieführung nie ganz vollständig aufgehoben, aber auf ein vertretbares Maß gesenkt werden kann. Wir erinnern uns an Emil Schlegel, einen der bedeutsamsten Homöopathen seiner Zeit (1852-1934), wenn er schreibt:

„Die starke Giftwirkung der Arnika ist wiederum nichts anderes als eine Herausforderung des organischen Selbstschutzes in bestimmten Richtungen. Es sind eben diese Richtungen, welche bei Verletzung erforderlich sind, um wieder Ordnung zu schaffen.“ (Schlegel E., 1915)

Heute wissen wir, dass das im Menschen ordnungsschaffende Prinzip der Arnika bis auf die Ebene der Genregulation hinunter reicht und überschießende „Lesevorgänge“ an unserer DNS zu unterbrechen vermag. Die dafür verantwortlichen Helenaline entstammen dem Sekundärstoffwechsel der Pflanze als Abwehrprinzip gegen Herbivore und Mikroorganismen. Auf molekularer Ebene besteht das Ziel im Angriff und der Gestaltänderung von Proteinen, um biologische Vorgänge im fremden und bedarfsweise auch im eigenen Organismus zum Erliegen zu bringen. Ist es nicht ein Wunder evolutiver Verstrickung zwischen Pflanze und Tier, dass eine Gebirgspflanze im Menschen ausgerechnet die für entzündliche Prozesse entscheidenden Transkriptionsfaktoren blockiert? Der Vorgang ist allerdings nicht streng zielgerichtet und bringt naturgemäß neben erwünschten auch unerwünschte „Blockaden“ mit sich. Wir müssen noch besser lernen mit beiden umzugehen.

Wie herzlich ist Arnika?

Gibt es noch einen tollkühnen Arzt, der Arnika ganz im Sinne von Wolfgang Goethe zur inneren Einnahme bei Herzbeschwerden empfiehlt? Und das trotz breiter Ablehnung in medizinischen Fachbüchern, ihrer Aufnahme in die Klasse II der WHO-Toxizitätsliste, einem an Versuchstieren für isoliertes Helenalin ermittelten LD50-Wert von 85-150mg/kg und dem Fehlen von entsprechenden Fertigpräparaten? Erstaunlicherweise ja! Eine Handvoll Ärzte orientiert sich offenbar weniger an medizinisch unzureichend dokumentierten Vergiftungsfällen oder an Modellierungen mit Bakterien und Meerschweinchenherzen, sondern an der Beobachtung guter Verträglichkeit und Wirksamkeit in eigener Praxis bei häufiger Verordnung. Sie setzen Arnikablüten vor allem bei akuten Schwächezuständen des Herzens und pektanginösen Beschwerden ein. Woran sollen wir uns in Zukunft orientieren?

Würde man den experimentell ermittelten LD50-Wert, also jener Dosis, bei welcher 50% der Versuchstiere sterben, 1:1 auf einen 80kg schweren Menschen übertragen, so würde dieser nach der Einnahme von über 1,3 kg (!) Arnikablüten mit einer 50%-igen Wahrscheinlichkeit sterben oder überleben (Berechnung mit 0,7% Helenalin bei Schwankung zwischen 0,3-1%). Mit einem Sicherheitsfaktor von 1.000 käme man auf rund 1,5 Gramm Droge. Das entspricht ungefähr einer Einzeldosis von 2 Teelöffeln, die in der Erfahrungsheilkunde für die Teezubereitung auch vorgeschlagen werden und etwa der halben Tagesdosis entsprechen (Fintelmann V, 2017). Ist das nun sicher genug? Unberücksichtigt bleibt hier allerdings, dass bereits Flavonoide in der Zubereitung die Toxizität nachweislich reduzieren und der Übergang von Helenalinen in die Wasserphase eingeschränkt erfolgt. Besonders interessant ist aber eine jüngste Forschungsarbeit, welche die hohe Bindung von Helenalinen an Bluteiweiße wie z.B. Albumin belegt, weshalb ein „puffernder Schutzeffekt“ angenommen wird. Problematisch sind deshalb vorwiegend hohe Überdosierungen, die zu Tachykardien, Bradykardien und Herzrhytmusstörungen führen können. Ein angeblich durch Arnika verursachter Todesfall, der nicht näher dokumentiert wurde, erfolgte nach Einnahme von 70 Gramm (!) Tinktur. Sollte man sich darüber etwa wundern?

In vielen alten Rezepturen fallen eine sehr zurückhaltende Dosierung und die Einbettung der Arnika in weitere pflanzliche Vielstoffsysteme auf, wenn es mehr um die Prophylaxe bei evidenter Disposition geht. Arnika ist mit Sicherheit eine sehr ernst zu nehmende und potente Heilpflanze, deren nicht begründete innere Einnahme mehr Schaden als Nutzen anrichten wird. Hier liegt auch der große Unterschied zum ebenfalls positiv inotrop wirksamen Weißdorn, der seine Stärke vor allem in der lange vorausschauenden Vorsorgetherapie zeigt. Wenn nun von manchen Ärzten unsere Arnika mit einem „schnell wirksamen Weißdorn“ verglichen wird, könnte diese Vereinfachung beim Laien zu einer nicht indizierten und bedenklichen Selbstmedikation erfolgen.

Können wir heute auf die tiefgreifende Wirkung der Arnika auf der Herzebene gut verzichten und haben wir ausreichend andere, nebenwirkungsärmere Arzneien? Den Nachweis eines echten Kardiakums mit direkter Beeinflussung der Elektrophysiologie am Herzen hat Arnika jedenfalls erbracht. Allzu schnell werden heute alte Heilpflanzen ins Exil verbannt – oft weniger auf Grund ausreichendem Verständnis und angemessener Risikobewertung, sondern aus zunehmenden Erfahrungsmangel und dem Fehlen standardisierter Zubereitungen.

Fragwürdige Arnika-Rochade

Das Vorliegen von sogenannten Chemoökotypen einer Pflanze, d.h. rein äußerlich nicht unterscheidbarer, aber phytochemisch verschiedener Rassen ein und derselben Art, kann von enormer Bedeutung für Wirkung, Nebenwirkung und Wechselwirkung der aus ihnen zubereiteten Arzneien sein. Viele Naturvölker haben im Laufe der Zeit gelernt – sei es durch Versuch und Irrtum oder durch ein uns heute verloren gegangenes Sensorium – solche stofflichen „Sprachunterschiede“ für sich zu nutzen. So vermögen beispielsweise die peruianischen Ashaninka-Indianer zwischen einem „heilwirksamen“ und einem giftigen Chemotyp einer Liane (Uncaria tomentosa) zu unterscheiden, was keinem Botaniker der Welt mit Sinnesorganen alleine gelingen kann. Die Ausbildung von pflanzlichen „Dialekten“ einer Art kann durch abweichende Standortsfaktoren (Boden, Klima, Seehöhe, etc.) und Divergenzen in der Florengeschichte erklärt werden und zählt zu den großen Herausforderungen der modernen Heilpflanzenkunde.

Im Falle unserer Arnika entdeckte man, dass neben einem in Mitteleuropa weit verbreiteten, durch einen hohen Gehalt an Helenalin ausgezeichneten Chemoökotyp, auf der iberischen Halbinsel Arnika-Populationen existieren, welche vornehmlich Dihydrohelenalin führen. Hinsichtlich möglicher Hautreaktionen konnte gezeigt werden, dass die aus Spanien stammende Arnika eine bessere Verträglichkeit als die „Alpenvariante“ besitzt und deshalb von einigen pharmazeutischen Unternehmen bevorzugt wird.

Wie zweckdienlich diese „Rochade“ zwischen einem kaum allergisch wirksamen mit einem nur mäßig allergisch eingestuften Chemotyp ist, bleibt allerdings fraglich, denn unsere „Alpenarnika“ ist der „Spanischen Arnika“ dafür auch in allen pharmakologisch relevanten Aktivitäten überlegen. Vor allem die bedeutsame Hemmung der Entzündungskaskaden einleitenden Transkriptionsfaktoren erfolgt durch isoliertes Helenalin 20 Mal stärker als durch Dihydrohelenalin. Auch ein Vergleich ihrer Tinkturen mit Relativierung synergistischer Effekte im Vielstoffsystem zeigt für unser „Alpenkind“ eine doppelt so hohe immunsuppressive Aktivität.

In Zukunft sollten wir unser unvollständiges Bild von Arnika als reine Wundheilpflanze erweitern und in ihr auch eine potente immunsuppressive Pflanze bei chronisch-degenerativen und chronisch-entzündlichen Gelenkserkrankungen sehen. Wer es mit dem Bilwisschnitter aufnehmen kann, besitzt tatsächlich zähmende Kräfte!

Viel Wohl und wenig Wehe mit dem Bergwohlverleih wünscht Phytagoras!

Testen Sie ihr Wissen über die Arnika!