Letzter Flug der goldenen Schwalbe

Was bleibt vom Schöllkraut übrig?

Hat Hildegard von Bingen im Falle des Schöllkrauts richtig in die Zukunft gesehen? „Wenn jemand davon isst oder trinkt, würde es ihn innerlich zerfressen und ihm schaden (…)“, prophezeite die Mystikerin bereits im 12. Jahrhundert. Immerhin führt die WHO die Pflanze als Zell- und Nervengift in der Toxizitätsklasse II („giftig“) und das aktuelle „Handbuch giftiger und psychoaktiver Pflanzen“ nennt bei Ingestion sogar möglichen Herzstillstand. Lagen die alten Alchemisten also vollkommen daneben, als sie im Mohngewächs ein „coeli donom“, demnach ein Himmelsgeschenk zu erkennen glaubten? Unbehelligt aller Warnungen nutzt die osteuropäische Volksheilkunde die „Schwalbenwurz“ weiterhin traditionell bei Spasmen im Verdauungsapparat, Dickdarmpolypen, Mandelentzündungen und äußerlich gegen Warzen und Kondylome. Auch die US-amerikanische Phytotherapie sieht wenig Handlungsbedarf und plädiert für relativ hohe Dosierung bei kurzer Anwendungsdauer. Ist das angesichts der europäischen Risikoeinschätzung nicht verantwortungslos und fahrlässig?

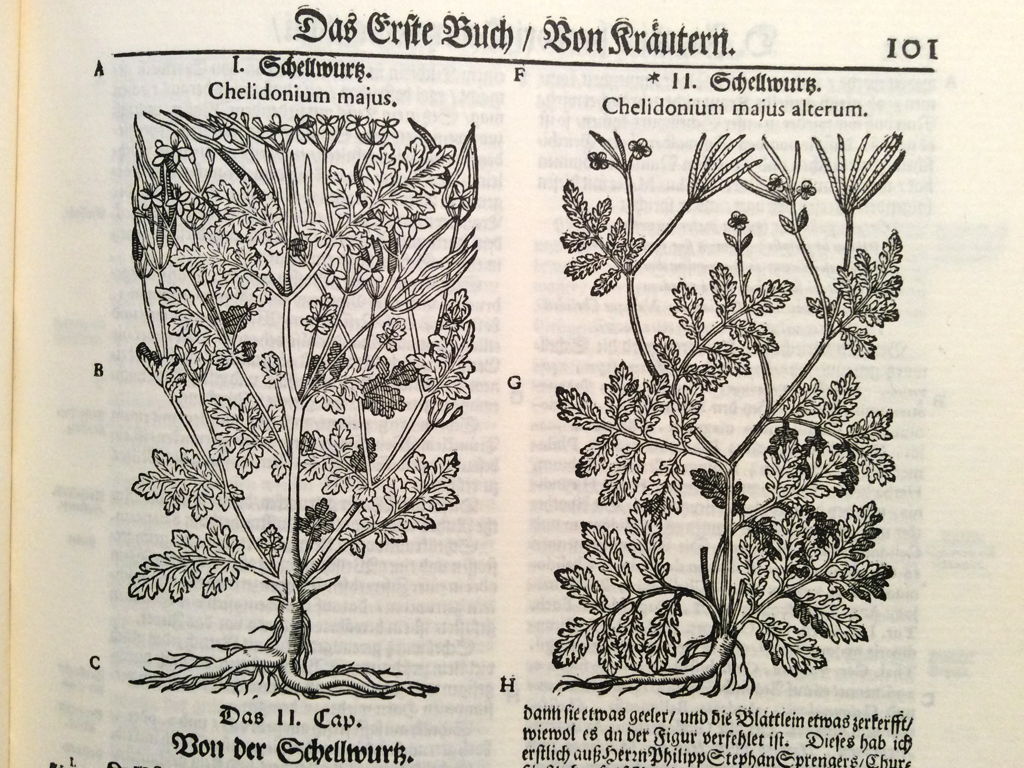

Von der Antike bis in die Neuzeit beflügelte die einstige „Schwalbenwurz“ mit ihrem eindrucksvoll, durch bestimmte Isochinolinalkaloide und Carotinoide gelb-orange leuchtenden Milchsaft die Fantasie des Menschen. So soll das „Große Chelidonion“ erblindeten Schwalben die Augen öffnen (Dioskurides) oder sogar nachwachsen lassen (Plinius), Alchemisten erhofften von der „Goldwurz“ die materielle Transmutation zum Edelmetall und durch sympathiemedizinische Rituale sollte mit der „Schwindwurz“ die Übertragung von Tuberkulose und anderer Beschwerden auf Tote gelingen. Um die Zauberkräfte bei der Ernte zu erhalten, musste der Wurzelgräber sein Werk allerdings nackt bei abnehmenden Vollmond verrichten. Der 1936 angeblich durch Schöllkraut verursachte Tod eines 4-jährigen Jungen ist bei genauer historischer Recherche aber ebenso unglaubwürdig und toxikologisch kaum haltbar, wie viele andere Fabeln, Legenden und Schreckensmeldungen rund um die Staude. Verbergen sich hinter den vielen volkstümlichen Namen wie „Warzenkraut“, „Ogenklar“ (>Augenklar) oder „Rotlaufgras“ aber alles nur haltlose Anwendungsgebiete und Träumereien? Welcher Teil der Volksheilkunde ist pharmakologisch plausibel, experimentell nachvollziehbar oder gar klinisch untermauert? Und wie gefährlich ist die traditionelle Verwendung von Schöllkraut tatsächlich?

Gebrochene Flügel

Bis zum Jahr 2002 war das Kraut der einstigen „Schwalbenwurz“ (Chelidoni herba) für krampfartige Beschwerden im Bereich des Verdauungstraktes und der Gallenwege ohne jedwede Nebenwirkung und Kontraindikation positiv monographiert. Durch die Häufung von Meldungen über hepatotoxische Nebenwirkungen des Mohngewächses wurden in einem Stufenplanverfahren bis 2008 allen schöllkrauthaltigen Arzneimitteln die Zulassung entzogen, die eine Tagesdosis von über 2,5mg Gesamtalkaloide (GA) zuführten. Ohne entsprechende Warnhinweise im Beipackzettel dürfen seit damals auch nur mehr Zubereitungen unter 0,0025mg täglich zugeführter GA in Verkehr gebracht werden. Ist das ein Sieg einer sinnvollen Risikoeinschätzung oder hat man der „Schwalbe“ hinsichtlich therapeutischer Wirksamkeit damit nur die Flügel gebrochen?

Unklare Flugrichtung

Aus einer der größten Beobachtungsstudien aller Zeiten, auch als „Berlin-Studie“ bekannt, ging laut Experten eine klare, zuvor auch vielfach experimentell untermauerte Dosis-Wirkungs-Abhängigkeit bei 608 Teilnehmern in 60 Arztpraxen hervor. Sehr gute bis gute Erfolge bei dyspeptischen Beschwerden mit Krampfzuständen wurden bei 87% der Teilnehmer durch eine täglich zugeführte Dosis von 9 bis 14mg Gesamtalkaloide (GA) erreicht. Auch nach 2,5 Monaten Einnahme zeigten sich keine unerwünschten Nebenwirkungen, wobei die durchschnittliche Teilnahme bei 3 Wochen lag. Eine ältere klinische Studie (1993) belegte eine signifikante Wirkung bei 60 Studienteilnehmern durch täglich 24mg zugeführte GA ohne relevante Nebenwirkungen. Viele Beobachtungen sprechen für eine Einzeldosis von mindestens 2,5mg GA, um eine verlässlich entkrampfende Wirkung zu entfalten. Demnach entspräche die kleinste sinnvolle Einzeldosis der aktuell maximal zulässigen Tagesdosis und führt entweder zur zulassungsüberschreitenden Anwendung oder, und wahrscheinlicher, zu Unzufriedenheit, schlechter Akzeptanz und Wechsel auf ein Chemosynthetikum.

Zu Recht wird heute vielfach bezweifelt, dass mit der aktuellen Verordnung eine relevante spasmolytische Wirkung erreicht werden kann. Zu welchem Zweck aber sollte man dann schöllkrauthaltige Arzneimittel einnehmen, wenn nicht zur sinnvollen Begleitung krampfartiger Beschwerden? An alleine cholagog wirksamen Heilpflanzen bzw. Kombinationspräparaten mangelt es in der Phytotherapie ja nicht. Kann es sein, dass derzeit unzureichend wirksame, unterdosierte „Heilmittel“ mit Schöllkraut in Verkehr gelangen, nur um Interessen der Gesundheitsindustrie zu wahren? Sollte sich eine um den Endverbraucher sorgende Arzneimittelagentur nicht entweder für den vollkommenen Ausschluss potentiell lebertoxischer oder für den Einsatz unbedenklicher und zugleich wirkungsvoller, im vorliegenden Fall also relevant spasmolytischer Arzneimittel einsetzen?

Ein Haufen bunter Federn

Mit einer Verzögerungszeit von rund 10 Jahren reagierte auch die alpenländische Volksheilkunde und heute mahnt bald jedes „Kräuterweiberl“, dass Schöllkraut hepatotoxisch sei. Was bedeutet es aber, wenn eine Pflanze als „lebergiftig“ eingestuft wird? Gehört Schöllkraut nun in die gleiche Kategorie wie Echt-Pestwurz, Jakobs-Greiskraut und Vertreter der Raublattgewächse, die bei längerer Einnahme zu Zellniedergang und Verschluss der Lebervenen führen, kann es wie Chinesisch-Meerträubel Autoimmunreaktionen in der Leber induzieren oder ist wie bei der Gummi-Distel oder Gammander-Arten fulminantes Leberversagen möglich?

Bei der Fülle möglicher Leberaffektionen ist eine differenzierende Frage besonderer wichtig: Gehört die Art des durch Schöllkraut verursachten Leberschadens zum „zellulären Typ“ mit irreversiblen histologischen Veränderungen im Organ oder zum „cholestatischen Typ“, bei welchem nach meist längerer Einnahme zunächst alleine die Prozesse der Gallenbildung und des Abflusses reversibel gestört werden? Darüber hinaus sind auch Fragen zu Erntezeitpunkt, genutztem Pflanzenteil, Chemoökotypen, Drogenlagerung, Extraktion und Zubereitungsform notwendiger Teil einer zeitgemäßen und differenzierten Risikobewertung. Liegt so eine für Schöllkraut vor?

Schwalbenflug im Käfig

Zunächst erstaunt es, dass der „Schwalbenwurz“ in experimentellen Studien keine leberschädigende, sondern umgekehrt eine hepatoprotektive Wirkung zugesprochen werden kann. Versuche an Ratten mit oral verabreichtem Extrakt belegten zudem eine gastroprotektive Wirkung gegenüber Kanzerogenen und stellt die historischen Verwendung der berühmten Rademacherschen Schöllkrauttinktur gegen Ulkus und die rezente Verwendung in der TCM bei Magengeschwüren nicht mehr ins Absurde, auch wenn die Wirkung hinter der von Süßholz nachstand.

Selbst die 100-fache Menge der für den Menschen ursprünglich festgelegten Dosis führte in tierexperimentellen Studien auch nach 6 Wochen weder zu Anomalien der Leberenzymaktivität und auch nicht zu histologischen Veränderungen. Aus allen seriösen und physiologisch intelligenten Beiträgen zur Toxikologie geht letztendlich hervor, dass mit peroraler Verabreichung von Schöllkrautzubereitungen im Tiermodell kein Giftigkeitsnachweis auf der Leberseite gelingt. Nun gibt es aber im Metabolismus erhebliche Unterschiede zwischen Tier und Mensch.

Wie tief dürfen Schwalben noch fliegen?

Einen allgemeinen Einblick über die Häufigkeit von durch Arzneipflanzen verursachten Leberaffektionen, sogenannten „herb induced liver injuries“ (HILI), gibt eine aktuelle Literaturauswertung von 2019 mit weltweit 53 plausiblen Fällen zwischen 1986 und 2016. Dabei werden rund 30% aller Zwischenfälle der Gattung Gamander zugeordnet, während das Schöllkraut mit 12 möglichen Verdachtsfällen rund 23% Anteil trägt. Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangte Schilcher bereits 2010 in seinem „Leitfaden Phytotherapie“, in welchem von 50 gemeldeten „Fällen“ nur 17 als wahrscheinlich, aber nicht als gesichert gelten. Ist das nun wenig, viel oder jedenfalls ausreichend? Im Vergleich dazu wurden in nur 2 Jahren in insgesamt sieben EU-Ländern 114 Fälle von akutem Leberversagen zweifelsfrei durch chemosynthetische Arzneimittel verursacht. Das Verhältnis relativiert sich natürlich Grund des Jahresmengenbedarfes, aber alle bisher wahrscheinlich durch Schöllkraut verursachten Lebernebenwirkungen gehörten zum reversiblen „cholestatischen Typ“, welcher mittels herkömmlichem Enzym-Monitoring (ALT, AST, GTP) gut erfasst werden konnte und nach 3 Wochen bis wenigen Monaten nach Absetzen der Zubereitung weder klinisch noch labordiagnostisch nachweisbar blieb.

Hohle Federn

Eine ganze Reihe von in wissenschaftlichen Journalen zitierten „Schöllkrautzwischenfällen“ ist medizinisch unglaubwürdig. So lastet ein italienisches Team forensischer Toxikologen, deren Publikation als bedeutsame Fachexpertise zur Beurteilung von Schöllkraut gilt, die Hepatatis einer Frau der achtwöchigen Einnahme eines schöllkrauthaltigen Präparates an. Die Naturwissenschaftler wunderten sich allerdings nicht darüber, dass es sich bei dem vermeintlichen Medikament um ein Homöopathikum handelte, in welchem Schöllkraut in einer Verdünnung von 1:1.000.000.000 vorkam (D8 einer 1:10 Tinktur). Auch die 2003 im „Scandinavian Journal of Gastroenterology“ beschriebenen „Fälle“ sind zum Nachweis eines Kausalzusammenhanges kaum geeignet. So soll eine 39-jährige Frau nach Einnahme eines Schöllkrautpräparates eine Cholestase mit stark erhöhten Leberenzymwerten entwickelt haben. Die Autoren diskutieren keine Medikamentenwechselwirkung, obwohl die Betroffene zuvor ein bekannt leberschädigendes Antibiotikum aus der Gruppe der Sulfonamide und etwas später ein Penicillin-Präparat gegen ein Abszess eingenommen hatte. Ebenso wenig sollte eine 62-jährige Frau mit einer bestehenden Fettleber unbekannten Ausmaßes einen repräsentatives Fallbeispiel darstellen. Die unkritische und undifferenzierte Ausweisung von „Fällen“ unklarer oder unzureichend dargestellter Ätiologie stellt die Anzahl tatsächlicher Ereignisse ernst in Frage, so mal Zubereitungen der Pflanze vielfach für dieselben Beschwerden eingenommen wurde, die es angeblich verschuldete.

Nach rund 30 Jahren Forschung konnte dem Schöllkraut keine intrinsische, also keine über spezifische Wirkmechanismen getragene Lebertoxizität nachgewiesen werden. In sehr seltenen Fällen kann Schöllkraut auf Grund untypischer Verstoffwechselung zu einer als „idiosynkratischen Toxizität“ eingestuften Überempfindlichkeit führen, wie sie beispielsweise auch von Acetylsalicylsäure in Aspirin bekannt ist. Mit einer Häufigkeit von 0,05 Fallmeldungen auf 1 Million Tagesdosen liegt Schöllkraut deutlich unter den von Antibiotika oder Antirheumatika verursachten Lebernebenwirkungen, obwohl ein Kausalzusammenhang zwischen Schöllkraut und „Fall“ vielfach nicht bestätigt werden konnte. Letztlich musste sich auch die europäische Arzneimittelagentur (EMA) das geringe Gefahrenpotential von Schöllkraut eingestehen und kommt im letzten Report (EMA, 11/2011) zu folgendem Urteil: „In summary, the toxicity of Chelidonium majus can be assumed to be low and the plant can be considered as relatively safe to use“.

Zu einer positiven Beurteilung der traditionellen Verwendung von Schöllkrautzubereitungen kommt die EMA aber Grund des aus ihrer Sicht negativen Nutzen-Risiko-Verhältnisses aber dennoch nicht. Angesichts des von ihr als „gering“ eingestuften toxikologischen Risikos müssten Schöllkrautzubereitungen demnach kaum einen therapeutischen Wert besitzen. Trifft das auch zu?

Ersatz-Schwalben gesucht!

Welche im Leber-Gallen-System zuverlässig krampflösend wirkenden Pflanzen bleiben der Phytotherapie aber noch erhalten? Der in der US-amerikanischen Phytotherapie gerne verwendete Schneeball (Viburnum prunifolium) ist mehr für eine Langzeittherapie und weniger für einen raschen Wirkungseintritt geeignet.

Die vielen verlässlich wirksamen und einst gut verträglichen Nachtschattengewächse fallen Grund fehlender standardisierter Präparate vollkommen weg. Zudem entfalten sie ihre Wirkung anders als Schöllkraut nicht vornehmlich über einen direkten Angriff auf die glatte Muskulatur, sondern parasymphatikolytisch auf der Ebene des Nervensystems. Abseits unbefriedigend stark oder zu wenig spezifisch wirkender Ätherisch-Öl-Drogen (Pfefferminze, Engelwurz, Kümmel, Kamille, etc.) bleibt uns mit dem Erdrauch noch ein weiteres spasmolytisch und verhältnismäßig zielgenau auf den Gallenweg wirkendes Mohngewächs erhalten. Allerdings wird sein krampflösendes Potential von rund 1% des aus Schlafmohn isolierten Papaverins als sehr gering eingestuft. Mit dem Boldostrauch hätte man erst recht wieder eine Alkaloiddroge mit bisher geringer Akzeptanz in Europa. Für eine Reihe potentiell spasmolytischer Pflanzen wie Chinesisches Hasenohr, Zotten-Yams oder Baikal-Helmkraut fehlen in Europa ausreichend Erfahrungswerte im Umgang und Sicherung der Drogenqualität. Von einer leichten Verzichtbarkeit für Schöllkraut in der allopathischen Phytopraxis kann also keine Rede sein!

Aus der „Berlin-Studie“ geht für Schöllkrautzubereitungen jedenfalls ein ausreichend belegter Wirkungseintritt nach durchschnittlich 30 Minuten mit gut anhaltender Wirkung für durchschnittlich drei Stunden hervor. Dazu passen auch ältere experimentelle Arbeiten, welche für den Gesamtextrakt eine auf Papaverin bezogene Effektivität von bis zu 10% ermittelten.

An welcher Feder soll man ziehen?

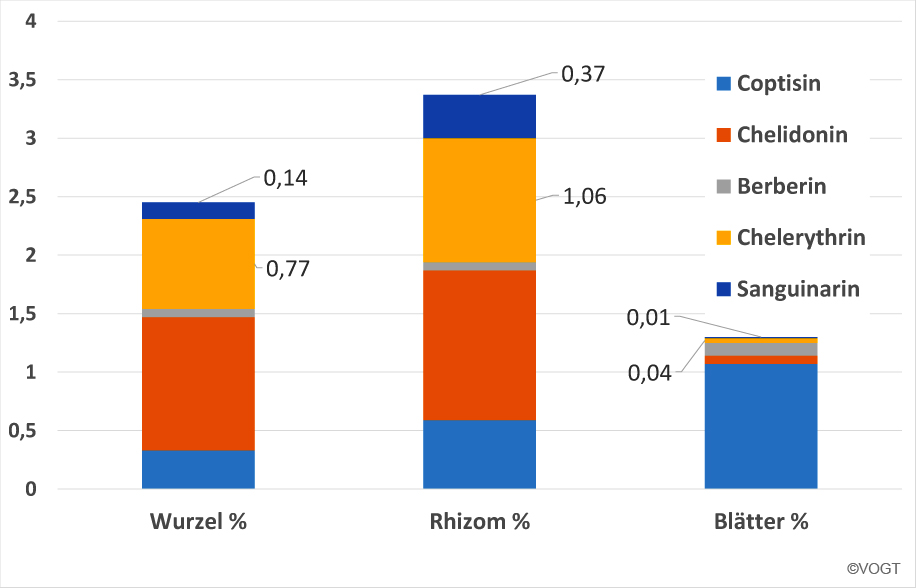

Nach wie vor fehlt die notwendige Differenzierung zwischen oberirdisch und unterirdisch genutzten Pflanzenteilen des Schöllkrauts im Arzneibuch, obwohl auf Grund enormer Abweichungen im Alkaloidmuster deutliche Unterschiede bezüglich Wirkung und Nebenwirkung abzuleiten wären. So kann das als Einzelsubstanz experimentell problematische Sanguinarin im Wurzelstock einen Anteil von über 11% der Gesamtalkaloide ausmachen, während es im Blatt mit unter 1% deutlich geringer vorliegt. Ein ganz ähnliches Verteilungsverhältnis besitzt das ebenfalls reaktionsfreudige und zur DNA-Interkalation fähige Chelerythrin, während das spasmolytisch wirksame Coptisin rund 85% der oberirdischen Alkaloide ausmacht und in den unterirdischen Organen nur ca. 15% einnimmt. Durch deutliche Abnahme des Alkaloidgehalts in den oberirdischen Organen zur Blütezeit wird seit längerem eine Änderung der Erntezeit vorgeschlagen. Von einer differenzierten Beurteilung der Droge und einer dem Alkaloidmuster gerecht werdenden Standardisierung mit festgelegter Obergrenze für die aus heutiger Sicht problematischen quartären Benzophenanthridine ist man weit entfernt.

Wie gefährlich und wirksam ist eine Tasse traditioneller Schöllkrauttee, wenn Isochinolinalkaloide eine sehr schlechte Wasserlöslichkeit besitzen? Ist er am Ende gleich unwirksam, aber „sicherer“ als unterdosierte, blind auf einen Grenzwert hinunter getrimmte Arzneimittel, die im Falle verwendeter Wurzeldroge allerdings einen problematisch hohen Anteil an quartären Benzophenanthridinen enthalten können? Ein sinnvolles, das Kriterium von Wirksamkeit im Auge behaltendes Risikomanagement sieht jedenfalls anders aus.

Mit der Negativbeurteilung des Schöllkrauts verbannt die europäische Arzneimittelagentur eine der letzten relevant spasmolytisch wirksamen Pflanzen für das Leber-Gallen-System aus der europäischen Heilpflanzentradition, obwohl das Risiko für Lebernebenwirkungen vom cholestatischen Typ als sehr gering eingeschätzt wird. Pflanzliche Alternativen mit vornehmlich muskulotroper Wirkung und vergleichbarer Stärke stehen nicht zur Verfügung. Akzeptieren wir in Zukunft nur mehr nebenwirkungsfreie Phytotherapeutika oder wollen wir uns den traditionellen Umgang mit (nach wie vor!) verhältnismäßig nebenwirkungsarmen Heilpflanzen durch differenzierte Risikobewertung, bessere Standardisierung, entsprechende Aufklärung, besseres Monitoring und im Bedarfsfall durch Verschreibungspflicht erhalten? Oder tauschen wir unsere „alten Schwalben“ lieber bequem gegen besser einschätzbare, dafür aber nebenwirkungsreiche Chemosynthetika ein?

Bessere Thermik für unsere verbliebenen „Schwalben“ wünscht sich Phytagoras!